All’epoca la Cristianità era divisa tra occidente e oriente, tra Cattolici Romani, sudditi del Papa, e Ortodossi, sudditi dell’Imperatore Romano d’Oriente. Dopo due secoli di Crociate, l’Europa aveva distrutto non tanto il mondo mussulmano, oramai risollevatosi dalle difficoltà sotto l’egida dei trionfanti Turchi, bensì quello Cristiano Orientale, ferito mortalmente dai Crociati latini.

Per salvarsi dal crollo, l’Impero Romano d’Oriente, da sempre orgoglioso custode di quella tradizione classica e cristiana ricevuta dal proprio fondatore Costantino il Grande, decise di scendere a patti con l’Occidente “eretico”. Il Papa convocò, in accordo con il Patriarca di Costantinopoli Giuseppe e le autorità ecclesiastiche, un Concilio Ecumenico per riunire le due parti del mondo cristiano.

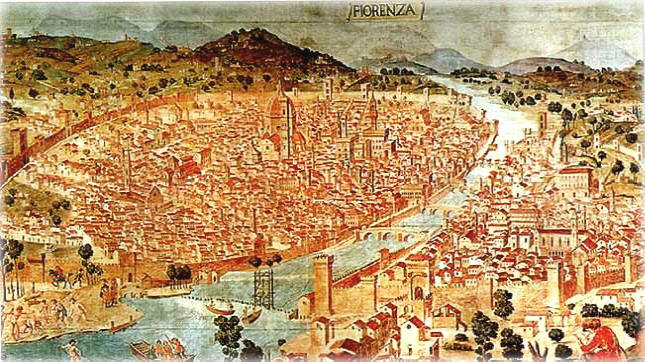

Dopo una prima sessione a Ferrara, il Papa trasferì il Concilio a Firenze, il 27 Gennaio del 1439. Quel giorno venne dichiarato festivo e vi fu un’entrata trionfale di Papa Eugenio in città. Qualche giorno dopo arrivarono l’Imperatore Romano d’Oriente Giovanni VIII Paleologo, il cui ritratto, realizzato da Benozzo Gozzoli, è ancora oggi visibile nella Cappella dei Magi a Firenze, e il Patriarca Giuseppe. All’epoca la città era già un focolaio di cultura umanista, tanto che il cancelliere della Repubblica, Leonardo Bruni, potè accogliere l’Imperatore e il Patriarca d’Oriente con solenni discorsi in greco classico.