“Un uomo esce di casa per suicidarsi e invece spara e ammazza un nero a caso. La metafora condensata degli ultimi anni di politica italiana.”

Christian Raimo, Facebook, 05.03.2018 ore 18,35

Nero per caso e per disperazione. Nero e basta. Livido di angoscia, perso in quel buio che disorienta e strilla. Nero è lo spaesamento, nera è la miseria. Nero contro nero. Un uomo che si perde nella notte di sé stesso , un altro uomo nero di pelle, che perde la vita. Senza lotta, senza apparente motivo che non quel nero stesso che sembra aver tutto inghiottito in una piena mattinata con luce livida e cielo gonfio. Di un anno qualunque. Di un inverno qualunque. In una qualunque città. Nero è il buco in cui sovente si cade quando ci si lascia franare, quando non si riesce più ad immaginare, a credere. Quando la vita si accanisce e stritola. Quando sembra impossibile poter reagire. Nera la prospettiva di chi non riesce ad includere l’altro, il malinteso, l’altrui pensiero, l’estraneo, l’ipotesi del diverso. Che esista un creatore o semplicemente che sia plausibile un’altra possibilità.

Un uomo che tanti hanno visto spesso perché abituato a girare per la città nella notte . Nera anch’essa. Un uomo che vive e sopravvive a ridosso di un mondo che lo scorge a malapena ma che piano piano impara a riconoscerlo. Si, era lui quello che girava a Piazzale Donatello, in Santo Spirito. Nei ristoranti. Nei bar. Oppure uno che gli somigliava davvero. Era lui che per accanimento della sorte aveva adottato la figlia di uno di quegli uomini strappati stupidamente alla vita solo pochi anni fa. Lui che si era fatto in parte carico di quella tragedia causata da un’ altra bestia gonfia di odio come quella che oggi gli precipita addosso sbavando, nera e perversa come questo destino.

Uno sparo. Uno spara. Un altro cade. Un bossolo che si ferma accanto ai nostri piedi. A pochi centimetri dalla nostra disperazione quotidiana, dalla nostra normale mostruosità, agghindata e contenuta. A pochi metri da noi si apre uno squarcio. La morte che si palesa in una vicenda che non poteva essere più paradigmatica di così. Per banalità e per male. In un momento storico e politico che non poteva essere più confuso ed evidente di questo qui. Quasi una rima baciata, una metafora scontata, da fiction di Rai due. Un sillogismo che anche i più raffinati durano fatica a non declinare.

Quell’uomo è uscito di casa con un ferro in mano e le tasche piene di angoscia. Paura di vivere, paura di farla finita. Quell’uomo alla fine spara. Spara addosso. Scarica un tamburo che ha preparato probabilmente durante tutto il corso della sua vita. Anno dopo anno, pallottola dopo pallottola, ferita dopo ferita, dopo offesa. Bestemmia dopo imprecazione e poi ancora sfiga, lamento, vergogna , fallimento. Risuonano forte, ancora.

Sparo. Urlo. Silenzio. L’altro uomo cade. Il racconto si spalanca e illumina la vita di tanti altri esseri persi e confusi, che sparano a caso. Un fuoco nemico che fa brillare per caso la vita di un uomo incontrato per caso. Un uomo che all’improvviso compare sullo sfondo, esce dall’invisibilità per offrirsi alla crudeltà di questo delirio e diventa bersaglio.

Adesso lo riconoscono tutti.

Certe idee sono frutto di ferite e lividi, di confusione e malattia. Contusioni dell’anima. Alcune volte le chiamano ideologie, risuona insistente il termine patologia. Prepotentemente patologica è tutta la questione. Patologia normale, patologia morale. Gesto necessario per chi non riesce a resistere più a sé stesso. Per chi non contiene, non comprende, non si sopporta più. Allora spara, l’altro è lì. Accanto alla sua tempia. L’altro è la sua tempia. Ma non può capirlo. Spara e basta.

Disperato l’uomo barcolla, farfuglia. Poi più niente. Cerca scuse forse, forse non si giustifica neanche. Lo immagino accennare qualche passo di una corsa verso il suo nulla che lo inghiotte con le manette e la testa bassa. Come la volante che di lì a poco lo porta via. C’è una famiglia da tutelare, troppo debito da sopportare. Una vergogna che lascia solo brandelli. Senso di colpa. Paura. Tanta. La stessa nostra. Quella a cui noi però riusciamo a resistere, mantenendo la dignità e alcune volte la direzione. Già, alcune volte. Sembra niente in fondo.

C’è proprio il niente dietro questo dolore e al tempo stesso c’è un dolore che annienta. Un uomo a terra, una scia di sangue. Stesso sangue che coagulando diviene nero. Come la follia, come l’ideologia quando uccide. Quel nero che troppe volte i proclami e le facili soluzioni credono di illuminare. Aumentando il buio, aumentando la distanza alzando muri. Intonando inni. Di nuovo il niente. Di nuovo il buio. Una nuova fine. Sipario. Lacrime.

“Il dolore non è affatto un privilegio, un segno di nobiltà, un ricordo di Dio. Il dolore è una cosa bestiale e feroce, banale e gratuita, naturale come l’aria. È impalpabile, sfugge a ogni presa e a ogni lotta; vive nel tempo, è la stessa cosa che il tempo; se ha dei sussulti e degli urli, li ha soltanto per lasciar meglio indifeso chi soffre, negli istanti che seguiranno, nei lunghi istanti in cui si riassapora lo strazio passato e si aspetta il successivo. Questi sussulti non sono il dolore propriamente detto, sono istanti di vitalità inventati dai nervi per far sentire la durata del dolore vero, la durata tediosa, esasperante, infinita del tempo-dolore. Chi soffre è sempre in stato d’attesa – attesa del sussulto e attesa del nuovo sussulto. Viene il momento che si preferisce la crisi dell’urlo alla sua attesa. Viene il momento che si grida senza necessità, pur di rompere la corrente del tempo, pur di sentire che accade qualcosa, che la durata eterna del dolore bestiale si è in un istante interrotta – sia pure per intensificarsi Qualche volta viene il sospetto che la morte – l’inferno – consisterà ancora del fluire di un dolore senza sussulti, senza voce, senza istanti, tutto tempo e tutto eternità, incessante come il fluire del sangue in un corpo che non morirà più.”

Pavese, Cesare (1908-1950) Il mestiere di vivere: 1940, 30 ottobre

Articolo di Cesare Torricelli

ph di K-Giuliani

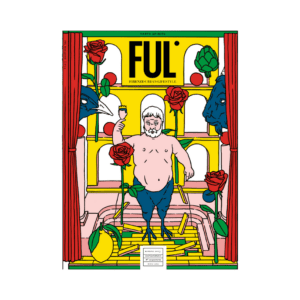

Illustrazione di Niccolò Brighella

Articolo di Cesare Torricelli

ph di K-Giuliani

Illustrazione di Niccolò Brighella