Porte chiuse e finestre spalancate. Il sole che trapela dalle serrande abbassate, poi alzate, con le tende, senza tende, o senza serrande. Le bandiere de l’Italie che adesso sono sgualcite, rotte, consumate, dalla pioggia e dal vento, dal tempo che è passato. Il mondo nel suo silenzio, visto da dentro, dal balcone con i fiori, o con le piante secche, ingiallite e senza acqua.

Nei mesi del lockdown c’era la musica in ogni casa. In ogni stanza le varie attività: il jogging, la palestra, la sala di pittura, la stanza del lavoro con il computer aziendale, il pass appeso alla maniglia della porta, i buoni spesa del pranzo inutilizzabili accanto al quaderno con gli strass che tanto nessuno vede, insieme al pigiama sotto il blazer. Eppure, la casa, la maison, quella che gli inglesi chiamano “house” e “home”, che dovrebbe essere per noi il focolare e il luogo sicuro, dove lasciare spazio ai propri pensieri che teniamo nascosti agli altri, non lo è, non per tutti.

Sono ora le mura del terrore, quelle che ci fanno sentire in gabbia quando le pensiamo, nel loro senso di isolamento, nella loro mancanza di contatto. Gli studiosi dicono che l’isolamento ha prodotto un aumento di casi di depressione che arriva fino a quasi 1 milione negli ultimi otto mesi. I meno studiosi, i popolani, la gente che incontri sul tram, dicono che è normale, che lo stare a casa ti uccide, ti soffoca, ti rende una persona insopportabile. Ma perché la maison definita da Baudelaire come il luogo de la rêverie, oggi è il luogo dell’agonia?

«I nuovi modelli di abitazione non sono per l’essenza dell’uomo, ma per la sua assenza» scrisse Heidegger nel 1954 nel suo saggio Building, dwelling, thinking quando vide per la prima volta il progetto di Le Corbusier di un edificio su quattro piloni. Fu la prima volta che si vide il nuovo format di abitazione dell’uomo dopo il secondo conflitto: l’equivalente della palafitta paleolitica con le rifiniture futuriste, le linee chiare, pure, con gli appartamenti perfettamente squadrati, ordinati, nel chiaro tentativo di mettere ordine nel disordine post-bellico.

L’urbanizzazione prodotta dall’accelerazione industriale dopo gli anni ’50 aveva riportato gli uomini ad avvicinarsi alle grandi città, lasciando le proprie case, quei luoghi della rêverie, con i terreni incolti. Accadde già nell’Ottocento con la rivoluzione industriale, per cui, da allora, le città hanno assunto piano piano la forma di agglomerati urbani. Negli anni Cinquanta, però, grazie alle nuove tecnologie, gli edifici sempre più alti e sempre meno larghi diedero forma ad appartamenti sempre più piccoli, rimpicciolendosi in spazi di 12 mq per cui oggi camera da letto, soggiorno, studio, cucina si trovano tutti nella stessa stanza. In Giappone gli appartamenti possono essere anche 9 mq. Come vivere in una cella, peggio, in una tomba. Il perché l’uomo perda la testa vivendo così è abbastanza chiaro, ma se vogliamo una spiegazione a tutto questo la scienza della psicogeografia ci dice che l’uomo, davvero, non dovrebbe vivere in appartamenti.

Perché viviamo male nei nostri appartamenti? La psicogeografia

Per psicogegografia s’intende la scienza che studia il comportamento dell’uomo in base all’ambiente – inteso come environment – che lo circonda. Già questo indica che l’uomo, nel suo essere un “elemento” pronto ad adattarsi, modifica il comportamento in base al luogo e non allo spazio intorno. Gli psicogeografi sostengono che da quando l’uomo ha iniziato a spostarsi nelle città viva creando situazioni, quelle che i Situazionisti non hanno definito come “momenti dettati dal qui e l’ora”, ma situazioni imposte da necessità e di cambiamento di entourage.

Per esempio, una “situazione situazionista” è il fatto di decidere di vivere in una casa che sia vicino al lavoro, alla palestra, al supermercato. Quindi, non la si prende in affitto o la si acquista in base a come ci sentiamo al suo interno, quanto sia esposta alla luce, se ci sono piante e giardini intorno (tutti elementi che favoriscono il benessere psicofisico), ma in base al criterio della funzionalità.

D’altronde, siamo abituati a pensarci così: esseri nient’altro che funzionali. Un criterio che però ci viene suggerito in maniera discreta dagli stessi quartieri delle città. La via dello shopping e il business center; i quartiere della zona industriale; la zona residenziale; la zona periferica. Zone, zona, luoghi in cui ci rechiamo in base alla loro funzionalità. In cui viviamo in base alla nostra funzionalità. Così, creiamo legami e relazioni in base alle nostre funzioni, di cui l’elenco delle relazioni sarebbe inesauribile (il collega al lavoro, il collega all’università, il personal trainer in palestra, ecc). Per cui, non è difficile pensare al disequilibrio che si è creato nel momento in cui abbiamo dovuto racchiudere funzioni, attività e relazioni all’interno di una stanza e quattro mura dello stesso ambiente che chiamiamo “casa”.

Viviamo in case in cui abbiamo smesso di funzionare

Da quando l’uomo funziona e basta, viviamo in appartamenti in cui non passa luce, le mura sono fatiscenti, non c’è del verde intorno, non si vede il cielo perché sono seminterrati, con l’odore pestilente del ristorante indiano di sopra e il rumore del treno che passa accanto. Eppure diciamo che la nostra casa è comoda, perché è vicina la fermata dell’autobus e perché ci siamo detti di doverci stare poco, solo qualche ora prima di andare a dormire. E invece, in quella casa ci siamo chiusi da mesi con i colleghi che vediamo in smart working, il personal trainer con le dirette su Facebook e le call per il corso di dizione, recitazione, musica.

Disequilibrio, bisogno di adattarsi a un nuovo modo di fare di cui non ci sono linee guida precise mettendoci insieme il timore del contatto, del futuro ma soprattutto di non essere niente perché abbiamo capito di essere nient’altro che una funzione. Ed ecco perché, all’inizio, il fatto che il mondo si fosse fermato l’abbiamo preso come un modo per riacquistare i valori: quelli che avevamo perso perché il tempo c’era stato sottratto e negato. Ed ecco che smettere di funzionare significa riappropriarsi di etica e consapevolezza. Ci è stato detto che ne saremmo usciti migliori, ma oggi il problema è che non ne siamo usciti. Siamo come uccelli in gabbia, il più delle volte, pessime gabbie. Gabbie prive di decoro, ma con solo lo stretto indispensabile per esistere, giacché vivere è utopia. Non solo all’esterno ma all’interno. In spazi esplicitamente non adatti a noi. Ma possiamo realizzare una casa che sia adatta a noi e che possa produrre un benessere psicofisico anche con le mura sudice e le sedie scricchiolanti?

I modi per vivere bene in una casa ideale

Sì, perché il benessere psicofisico di cui parlano gli psicogeografi non è dettato solo dal decoro e quasi per niente dalla funzionalità dell’uomo nel suo habitat. Nel libro La casa ideale, Robert Luis Stevenson – già nell’Ottocento – mise nero e su bianco quali sono le regole per vivere bene nel nostro rifugio, per cui venne poi considerato uno dei pionieri dello studio psicogeografico.

In primis, Stevenson sostenne che bisogna dare forma alla nostra casa in base ai cinque sensi: vista, olfatto, gusto, udito, tatto. Per la vista c’è bisogno di avere finestre per vedere il cielo, perché l’occhio umano è predisposto per vedere lontano. Se le finestre sono alte come nei seminterrati, basta mettere degli specchi in basso che riflettano il piccolo spiraglio di luce che proviene da fuori.

Riguardo l’olfatto: fiori freschi ma, se non potete, piante selvatiche, piante d’interni, candele con odori che ci diano un senso di leggerezza, spensieratezza, o che possano ricordarci momenti sereni.

Per il gusto: cucinare dolci, cosicché diano profumo anche alla casa. I dolci ci ricordano i momenti in famiglia, momenti di condivisione e di festa. Oppure, per i più pigri, basta un tè alla vaniglia: la vaniglia ricorda nettamente l’odore dei dolci e il loro sapore.

Per l’udito si consiglia di comprare degli uccelli domestici che possano vivere in appartamenti o gabbie: il cinguettio degli uccelli non è solo buono per il rumore in sé, ma perché sono anche ottimi stabilizzanti negli orari della natura e il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, è buono per l’udito ascoltare il rumore dell’acqua che scorre, magari facendo un bagno o una doccia calda.

Corpo, anima, mente: l’ambiente in cui viviamo incide in maniera netta sulla vita che non è solo funzione. Abbiamo sottovalutato per molto tempo il luogo in cui viviamo come luogo funzionale ma la casa è il luogo del ristoro, il rifugio della nostra anima, il luogo del focolare. Se non è così, la colpa non è nostra. Abbiamo semplicemente smesso di funzionare.

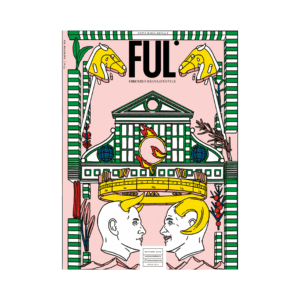

CC immagine di copertina. Pothografh: Noriko Hayashi/New York Times