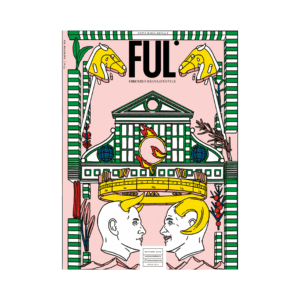

FUL Intervista a Takoua Ben Mohamed giovane, sorridente, autoironica e musulmana, Takoua Ben Mohamed è la graphic journalist del momento. Tunisina di origine, musulmana per tradizione e velata per scelta, disegna da quando era piccola e ha un pallino fisso, quale? Il dialogo inter-religioso e interculturale.

Arrivata in Italia all’età di 8 anni, si lancia da subito in numerose attività di volontariato e gruppi umanitari. Combina questo impegno con la sua passione per il disegno e all’età di 14 anni fonda “Il Fumetto Intercultura”, ( qua il suo blog ) un progetto nel quale raccoglie i suoi primi disegni. A colpi di matita affronta temi quali la religione islamica in Italia, la violenza sulle donne e la discriminazione.

Frequenta l’Università di Roma e contemporaneamente l’Accademia di Arti Digitali di Firenze (città alla quale si è molto legata ma i suoi studi la obbligavano a fare la pendolare) grazie alla quale perfeziona il suo talento e trova il suo stile. In questi stessi anni, partecipa come protagonista al documentario “Porto il velo adoro i Queen” (Luisa Porrino, 2016) un film realizzato per fare chiarezza non solo sul velo islamico ma anche per spiegare il sentimento di islamofobia cresciuto nelle nostre società dopo l’attacco alle Torri Gemelle (2001). Appena finita l’Accademia di Firenze ottiene un contratto con la casa editrice Becco Giallo per trasformare il suo fumetto in un libro vero e proprio. Nasce così “Sotto il velo” interamente dedicato alla vita di una “personaggina”, come lei stessa la definisce, che porta il velo e cerca di distruggere i pregiudizi della vita quotidiana.

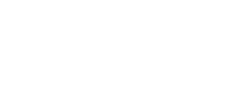

Attualmente in fase di ricerca per due nuovi libri, riusciamo ad incontrarla a Prato prima che parta per un lungo viaggio negli Stati Uniti. Takoua ha infatti accettato di partecipare al Festival Mediterraneo Downtown per raccontare la sua esperienza e partecipare ad una performance grafica insieme ai ragazzi delle scuole di Prato. Parliamo della ventina di tavole che ha deciso di esporre per il grande pubblico tratte da “Il Fumetto Intercultura”, della sua vita e del suo futuro.

I tuoi fumetti sono molto forti, molto diretti. Da dove nasce la passione per il disegno e cosa ti ispira nel realizzare i tuoi fumetti?

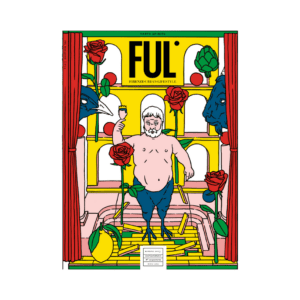

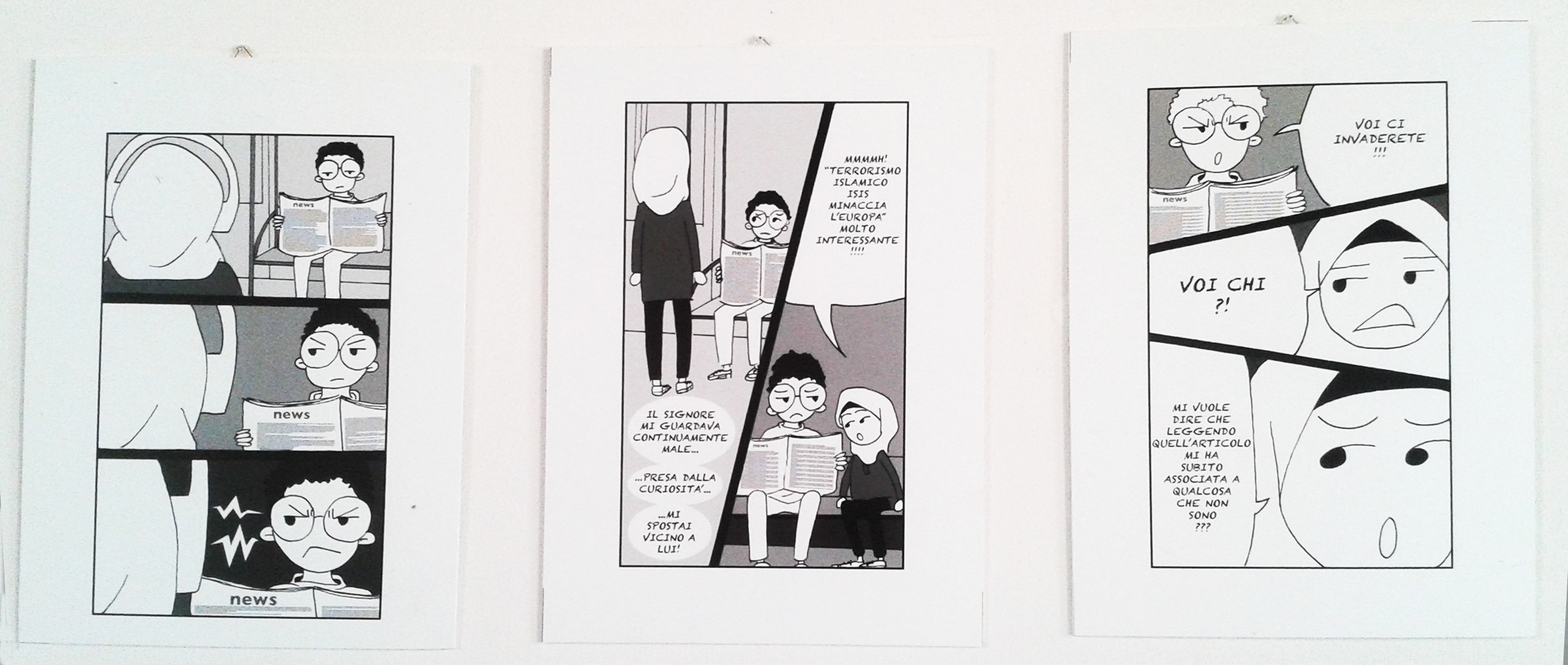

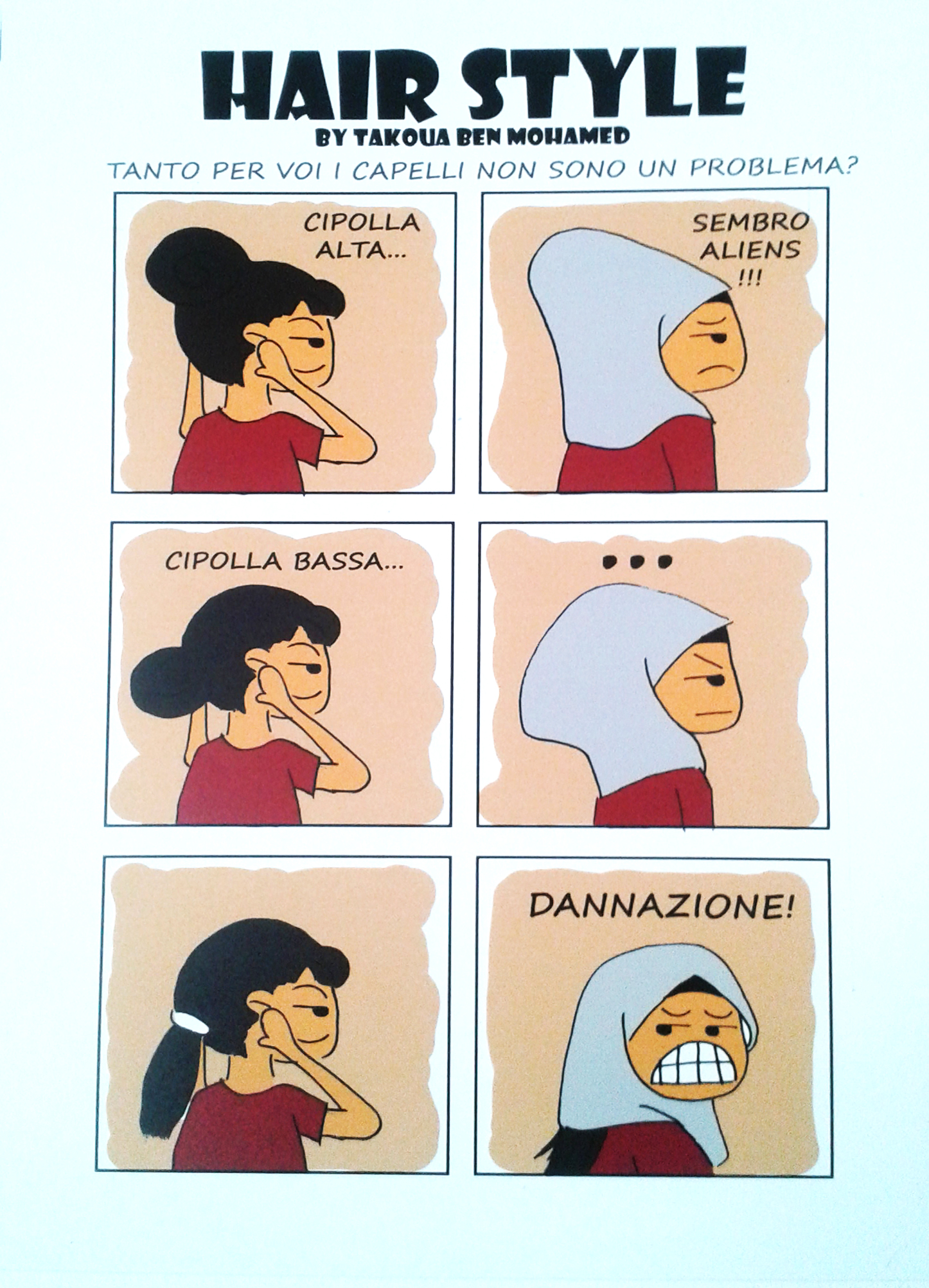

“Ho iniziato a pensare a “Il Fumetto Intercultura” già da quando ero adolescente. Il primo l’ho pubblicato grazie alla collaborazione con Renata Pepicelli una professoressa che ho incontrato durante una conferenza alcuni anni fa che aveva scritto un libro sul velo. In realtà, disegno da quando sono piccola, da quando ero ancora in Tunisia, i disegni erano il mio linguaggio, il modo in cui mi esprimevo. Con il tempo ho preferito perfezionarmi in uno stile grafico semplice ma denso di contenuto, in modo tale che il lettore fosse attirato dal disegno e concentrato sul messaggio. Infatti, la mia “personaggina” riesce a essere così diretta proprio in virtù dell’ironia e dell’auto-ironia dei suoi dialoghi e delle sue situazioni. I messaggi che cerco di trasmettere riguardano temi a me molto cari, come la discriminazione, l’islamofobia che vivo tutti i giorni e partono tutti da dei pregiudizi che voglio esporre in modo tale da poterne ridere insieme al lettore. Non cerco di confermare le idee preconcette, ormai troppo diffuse, ma di giocarci sopra.

Tuttavia il mio stile è cambiato molto grazie all’Accademia di Firenze, adesso combino elementi dei fumetti giapponesi degli anni ’70-’80 (che guardavo doppiati in arabo quando ero ancora in Tunisia), alcuni elementi dei fumetti francesi e di quelli americani.

Quindi, in realtà “Il Fumetto Intercultura” è interculturale anche nello stile”.

Leggendo, anche solo sfogliando, il libro “Sotto il velo” viene da chiedersi automaticamente se la protagonista è autobiografica.

“Sì, il personaggio è una mia proiezione, ma è come se fossi io senza essere io. Le situazioni che descrivo le ho vissute personalmente. Durante il lavoro di ricerca, parlando con altre ragazze, altre donne, ho capito in realtà che tutte facciamo le stesse esperienze.

Il prossimo lavoro però sarà diverso, sarà sulla mia infanzia in Tunisia e quindi sarà molto più auto-biografico”.

Per quanto riguarda le tavole che sono esposte oggi, le hai scelte in modo particolare? C’è un filo che le lega?

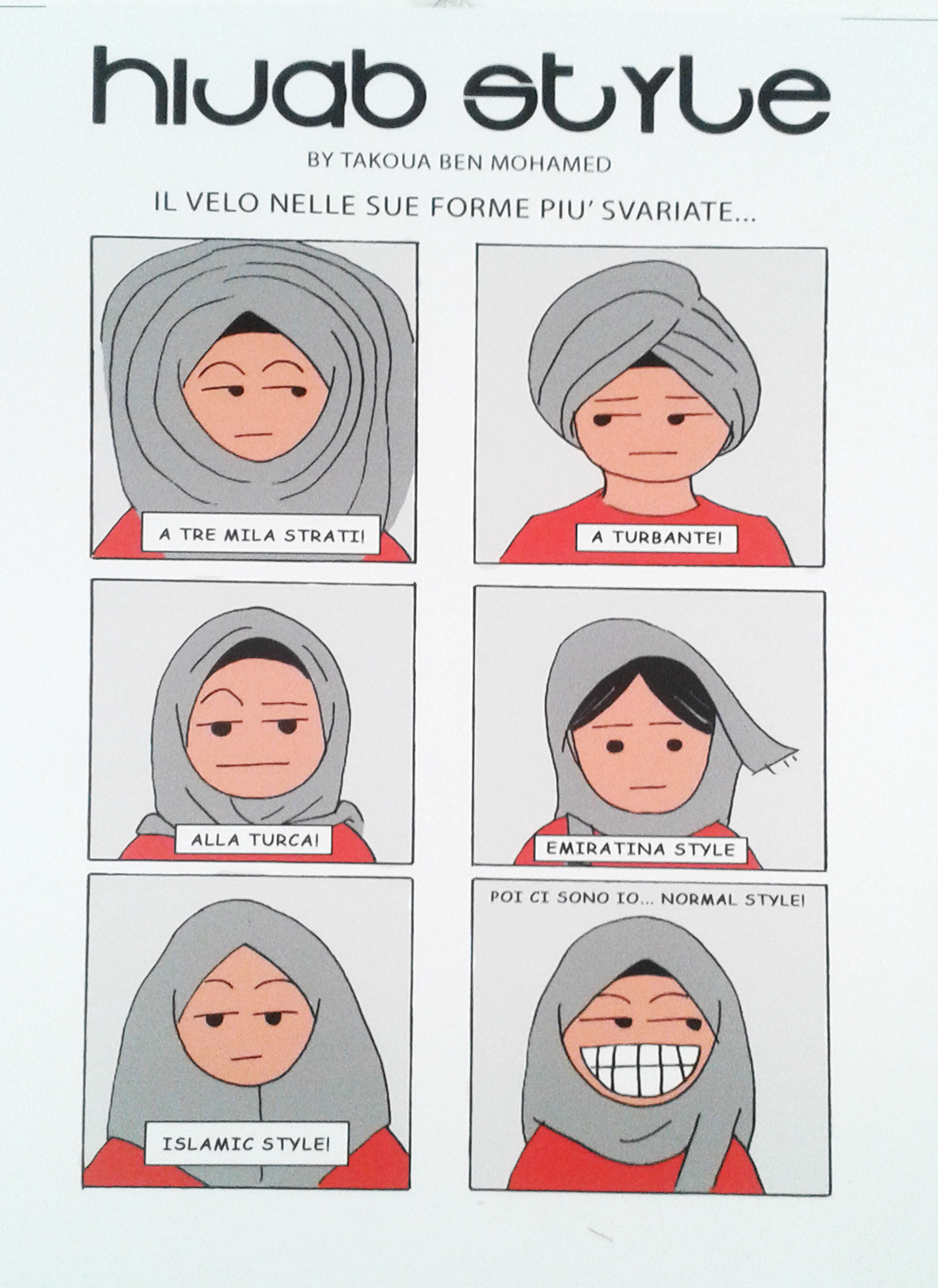

“In realtà io ho mandato tutta la cartella dei lavori che avevo già pubblicato online, poi abbiamo deciso insieme agli organizzatori quali scegliere e quali escludere. Ero abbastanza in sintonia con loro e con i temi che avevano scelto. Mi è piaciuta l’idea di parlare delle seconde generazioni, un tema spesso sottovalutato, perché si tende a parlare molto di più di immigrazione e immigrati. Poi anche il fatto di mettere in mostra l’auto-ironia, soprattutto per quanto riguarda il velo, come per esempio nelle tavole che raccontano i problemi di ogni mattina nell’arrangiare e abbinare il velo ai vestiti o ancora le differenze tra tipi di velo e le storie delle fashion blogger velate”.

Tu hai scelto liberamente di portare il velo in reazione a quanto avvenuto l’11 settembre 2001, per affermare la tua identità religiosa in un contesto di cambiamento globale delle percezioni riguardo all’Islam.

“Tante donne hanno fatto la mia stessa scelta, una reazione di avvicinamento alla religione dovuta ad un crescente attacco nei confronti dell’Islam stesso.

Tuttavia io e le mie sorelle non conoscevamo veramente l’Islam. Al tempo degli attacchi le mie sorelle avevano 20 e 17 anni, io ne avevo 10, l’Islam lo avevamo conosciuto in Italia non in Tunisia. Prima della nostra partenza vivevamo sotto una dittatura laica, quasi radicalmente laica, non c’era molta libertà di espressione della religione. Eravamo musulmane ma senza sapere perché. Ho maturato un approccio più consapevole alla religione in Italia quando le persone hanno iniziato a farmi delle domande alle quali non sapevo rispondere. Cercando le risposte mi sono avvicinata all’Islam”.

Dal 2001 in poi l’attenzione mediatica e politica nei confronti dell’Islam non si è mai spenta, oggi il terrorismo islamico è tornato ad essere un fenomeno diffuso, percepisci un cambio o un aumento della pressione rispetto al periodo successivo alle Torri Gemelle?

“Quando c’è stato l’11 settembre nessuno conosceva l’Islam, l’attenzione che si è sviluppata ha provocato un boom mediatico, nella creazione di una percezione ha avuta molta importanza la maniera in cui sono state veicolate le immagini e le informazioni nei mass media.

Oggi la diffusione di immagini traviate è molto più diffusa e il messaggio che passa è molto più pericoloso, soprattutto per quanto riguarda le immagini delle donne musulmane che portano il velo. Dopo l’attacco al Bataclan a Parigi [13 novembre 2015, n.d.r], leggevo su un quotidiano un articolo riguardo alla missione “Strade Sicure”, la foto associata all’articolo mostrava l’ingresso d un Ministero italiano, corredato di bandiere italiana e europea, davanti al quale era posto un militare armato in funzione di difesa e in primo piano una donna con il velo che gli passava davanti. Una fotografia che potrebbe sembrare innocua ma al cui fondo sta il messaggio che la donna con il velo rappresenta il pericolo. Allo stesso modo, sono stata colpita dall’eco mediatico che ha avuto la fotografia pubblicata dopo l’attacco a Westminster [22 marzo 2017, n.d.r] della ragazza velata che passa accanto ad una delle vittime dell’attentato. Quando poi il giorno dopo le donne musulmane velate di Londra hanno manifestato, la fotografia è circolata molto meno.

Usare le immagini della donna velata come simbolo direttamente associato ai pericoli dell’Islam sta diventando anche una sorta di violenza psicologica nei confronti della donna. Il modo di raccontare l’Islam e il terrorismo è molto cambiato oggi ed è molto più pericoloso”.

Il tuo prossimo libro, previsto per quest’anno, sarà sulla tua infanzia in Tunisia. Tu sei arrivata a otto anni, che cosa hai lasciato dietro di te e come è cambiata la tua vita dopo il tuo arrivo in Italia?

“Mio padre è stato mandato in esilio in Italia quando avevo solo quattro mesi e lo abbiamo raggiunto quando ho compiuto otto anni. In Tunisia sono cresciuta con la dittatura, non mi ricordo tutto, ma con il tempo ho iniziato a ricordarmi soprattutto delle cose brutte come l’arrivo della polizia in piena notte, gli agenti che mettevano a soqquadro la casa, gli interrogatori a mia madre. Ricordo anche la mia città, la casa, i giochi che facevamo in giardino vicino al bosco, ricordo anche le bestie e gli insetti strani che entravano in casa [ride].

Mi ricordo anche della gatta che avevamo alla quale ero particolarmente legata e che aveva con me un atteggiamento straordinariamente protettivo. Sarà infatti la co-protagonista del prossimo fumetto.

Quando eravamo in Tunisia, la mia famiglia era tenuta d’occhio dal governo, soprattutto il ramo materno per il suo attivismo politico e culturale, per l’opposizione al regime e per le attività con gli studenti dell’Università. Quando abbiamo deciso di andare via un aspetto che avevamo sottovalutato era che al nostro arrivo in Italia i disagi sarebbero continuati. Per ottenere i documenti, il permesso di soggiorno, le carte di identità i tempi erano dilatatissimi e senza non potevamo fare niente, non potevamo neanche andare a scuola.

Le mie esperienze personali e la storia della Tunisia dalla fine del periodo coloniale fino ai governi di Bourghiba prima, e Ben Alì poi, saranno il cuore del prossimo fumetto. Dopo la Rivoluzione del 2011 sono tornata spesso in Tunisia, per vederla da dentro dopo averla vista a lungo da fuori. Ho fatto tante ricerche sulle condizioni di vita durante le dittature, nelle carceri, le torture sui prigionieri perché vorrei raccontare le conseguenze che hanno avuto sulla società civile”.

L’impegno, la voglia e l’entusiasmo non mancano e nemmeno gli argomenti, difficili e controversi che siano. A noi curiosi ormai non resta altro che aspettare la pubblicazione dei prossimi lavori che per fortuna arriverà a breve.

Barbara Palla