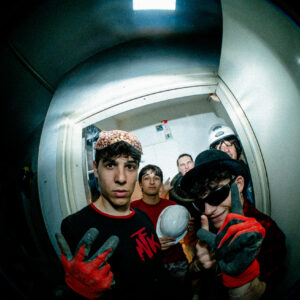

Esordio, affermazione e consacrazione di Giuseppe Scarpato, fra i migliori chitarristi italiani in attività.

Giuseppe Scarpato nasce a Napoli nel 1973 e la musica entra subito a far parte della sua vita grazie, soprattutto, alla passione del padre. Il primo strumento musicale non tarderà ad arrivare ma, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non sarà una chitarra, bensì una batteria. Ben presto, verso la fine degli anni Ottanta, le bacchette lasceranno il posto ai plettri. Cominciano così i primi concerti per arrivare, nel giro di pochi anni, alla definitiva consacrazione grazie, anche, a Pino Daniele e Edoardo Bennato. Dalla batteria alla chitarra, da Napoli ai palcoscenici internazionali, l’intervista racconta la lunga carriera di uno dei chitarristi più acclamati in circolazione.

Come ti sei avvicinato al mondo della musica?

Tutto è cominciato in casa mia (a Cercola, ndr), dove c’era sempre un po’ di musica. A mio papà piaceva molto ascoltare Elvis Presley e Ray Charles. All’improvviso, quando avevo circa 7 anni, mi comprò una batteria vera, di quelle serie. Ho cominciato a suonarla con mio fratello Gennaro. Mettevamo i dischi in casa e ci suonavamo su, cercando di riprendere e ripetere ciò che sentivamo. Ho scoperto col tempo che questo metodo è molto interessante e valido ai fini dell’apprendimento: fai inevitabilmente degli errori, perché non sei guidato – non hai un maestro – però assimili tanto, in una modalità che poi ti rimane nel tempo.

Come mai hai deciso di cambiare strumento e passare alla chitarra?

Ho cambiato strumento un po’ per curiosità, un po’ perché mi sono ritrovato in casa una chitarra elettrica regalata da un mio zio: una vecchia Hofner, lo stesso marchio del basso di Paul McCartney. Ho cominciato a suonarla da solo. Fondamentale per me è stato Pino Daniele; ammiravo la sua capacità di dare voce alla tradizione napoletana, quindi una sonorità a cui ero abituato, con il blues e il rock and roll, che invece conoscevo appunto grazie a Elvis Presley, Ray Charles e tutta la musica black che mi piaceva molto.

Quand’è che ti sei reso conto che fare il chitarrista sarebbe stata la tua professione?

Non c’è stato un momento specifico. Ho cominciato a pensare che quello che facevo poteva interessare a qualcuno all’inizio degli anni Novanta, quando avevo più o meno 18 anni e ho cominciato a suonare per le primissime volte davanti a un pubblico, alle feste liceali. Le band nascevano più che altro per il piacere di stare con gli amici, tra chi sapeva suonare un po’ meglio e chi faceva finta di cantare. All’inizio il pubblico era fatto di sole amicizie, poi pian piano hanno cominciato a chiamarci a suonare nei locali. Intanto la mia band cominciava a delinearsi, ed è proprio in quegli anni che ho cominciato a realizzare che forse avrei potuto davvero fare il chitarrista. La vera svolta è arrivata quando mi ha chiamato Edoardo Bennato a suonare con lui. Avevo 23 anni e decisi di lasciare l’Università per dedicarmi a Edoardo e alla mia band, composta ormai stabilmente da 3 membri. Era un periodo in cui a Napoli e in tutta Italia si suonava tanto.

Come vi siete conosciuti tu e Bennato?

Edoardo è sempre stato uno che ha vissuto tanto la città e non si è mai comportato da divo. Verso la fine degli anni Novanta, io suonavo con la mia band – l’Hillside Power Trio, composto da me (voce e chitarra), mio fratello Gennaro (batteria) e Massimo Ciaccio (basso) – e lui veniva spesso a sentirci, mosso dalla curiosità di vedere il nostro spettacolo-tributo alle musiche dei film di Tarantino. Il nostro show era molto all’avanguardia per quegli anni: utilizzavamo immagini e video per le scenografie e, grazie al contributo di una ballerina, ripercorrevamo alcuni fra i momenti più importanti dei film del celebre regista. Edoardo cominciò quindi a venire ai nostri spettacoli per riprenderci – da grande appassionato di video qual è sempre stato – senza però riuscire mai a scambiarci una parola. Un giorno, inaspettatamente, mi chiamò a casa e mi disse: «Ciao sono Edoardo, ti volevo portare una cosa». Arrivò a casa mia e mi regalò una sorta di mix delle riprese che aveva fatto di volta in volta. Fu quella l’occasione per conoscerci e, dopo qualche mese, al termine di un nostro spettacolo ci chiese: «Vi va di suonare con me domani?». Edoardo all’epoca era in tour da solo, con una chitarra acustica e un quartetto d’archi; non aveva la band e neppure la chitarra elettrica. Aveva appena pubblicato un disco che si chiamava proprio Quartetto d’archi, nel quale aveva arrangiato tutte le canzoni più famose con questa formazione. Ci consegnò il disco e ci disse «Suonateci un po’ su». Ci siamo rinchiusi in sala prove tutta la notte prima di salire sul palco insieme per fare il soundcheck il giorno dopo. A distanza di un mese circa ci chiese se volessimo andare in tour con lui. Noi avevamo qualche serata importante programmata in alcuni locali, ma mai avremmo rinunciato a una tournée in tutt’Italia con Edoardo e quindi dicemmo di sì, senza pensarci due volte. Il tour iniziava il giorno dopo a Milano, all’Idroscalo; sono stati dei concerti davvero emozionanti.

Da allora sono venticinque anni che sali sul palco a fianco di Bennato, del quale ormai da anni sei diventato anche il produttore. Giri l’Italia con il tuo Power Trio e dal 2002 sei un componente della Notte delle Chitarre. Sei anche docente di chitarra elettrica presso l’Accademia LIZARD di Fiesole. Quale dimensione preferisci?

Lavorare con Edoardo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio, come lo è far parte della Notte delle Chitarre. In questo progetto, in cui si trovano chitarristi che hanno legato il proprio nome a un cantante famoso a livello nazionale, ho avuto la possibilità di conoscere degli artisti fondamentali per il contributo che hanno dato alla musica italiana, come Maurizio Solieri, Alberto Radius, Ricky Portera e tanti altri ancora. La dimensione che continuo a preferire è quella del mio trio: anche se i suoi interpreti sono cambiati nel corso del tempo, lo spirito è rimasto sempre lo stesso. Negli ultimi anni, salgo spesso sul palco con Ivano Zanotti (batteria) e Giorgio Santisi (basso).

Che contributo ha dato Napoli alla tua formazione artistica?

A metà degli anni Novanta Napoli era piena di locali, feste all’aperto d’estate, feste della birra e chi più ne ha più ne metta. Era una città ideale nella quale poter fare musica. Adesso, purtroppo, non c’è più tutto questo fermento, né a Napoli né nel resto d’Italia. A dirla tutta non è che non ci sia più fermento, non ci sono più gli spazi in cui fare un certo tipo di musica. Probabilmente è cambiato anche il gusto del pubblico: forse certe cose non sono più una novità come lo potevano essere un tempo. Tuttavia, c’è un’attenzione da parte di chi oggi fruisce musica che mi sembra diversa rispetto a qualche anno fa. Oggi, la cultura in generale è diventata un sottofondo, mentre negli anni Settanta, Ottanta e Novanta era centrale nella vita delle persone, non soltanto in quelle dei musicisti. Quando usciva un disco era un vero e proprio evento andarlo a comprare e mettersi in casa ad ascoltarlo, magari con degli amici per confrontarsi sulle sensazioni. Dispiace che non sia più così, però io non me ne lamento: certe cose hanno un loro corso e va bene così. Quello che piace ai giovani adesso non va condannato a priori; dal rap alla trap, questo tipo di linguaggi è più vicino al modo di parlare dei ragazzi di oggi di quanto non lo siano altri generi. Noi musicisti dovremmo cercare sempre di tenere le antenne dritte e aperte per captare in quale direzione va la musica, in che modo cambia e si evolve.

Grazie a Moma Recording e a Tiziano Borghi per la gentile ospitalità.

Testo di Sasha Tellini, Foto di Gianmarco Caroti