Dall’Inferno di Dante ad Amici Miei di Monicelli, passando per le novelle di Boccaccio, il carattere dei Fiorentini è sempre rimasto lo stesso: gusto per la battuta sferzante, alterigia diffidente verso il nuovo e il diverso, partigianeria rionale e gusto per la beffa, una cortina fumogena dietro cui nascondere un amore fiero e geloso.

Un uomo si aggira incerto e timoroso tra sepolcri scoperchiati e urla nelle fiamme, la versione allucinata d’ogni città terrena. Domanda al suo compagno di viaggio e, improvvisamente, da quelle tombe-camere di tortura, come una parodia del Cristo in Pietà, uno degli atei condannati si erge nudo dalla cintola in su e lo chiama. «O Tosco.» Come turisti che si incrocino lontani da casa e l’uno approcci l’altro solo per aver riconosciuto le stesse c aspirate.

I due non sono semplicemente italiani e nemmeno toscani, sono fiorentini. Certamente, son guelfo e ghibellino, ateo e credente, dannato e anima in cerca di salvezza, ma anzitutto due fiorentini. E difatti si mettono subito a battibeccare su chi dei due sia il più fiorentino. Tra i poeti, Dante è il gran re della prossemica. Gli bastano un paio di pennellate per raccontare in Farinata la psicologia e la postura fisica di un uomo, di una classe sociale, di una città.

«Io avea già il mio viso nel suo fitto; / ed el s’ergea col petto e con la fronte / com’avesse l’inferno a gran dispitto.»

Il fiero aristocratico lo squadra dall’alto in basso, con occhi obliqui – “dal modo di guardare dei toscani, si direbbe che non sono mai testimoni soltanto: ma giudici… Ti guardano non per guardarti, come fanno gli altri italiani, ma per giudicarti: quanto pesi, quanto costi, e che vali, e che pensi, e che vuoi”, scriverà Malaparte sei secoli dopo – guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, / mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?» Di che famiglia sei, da che quartiere vieni, da che parte stai. E appreso che Dante è un animoso guelfo della piccola nobiltà, il gran signore ghibellino agita una mano invisibile e riduce l’animoso pedigree dell’altro a un nugolo di mosche fastidiose.

Io ch’era d’ubidir disideroso,/ non gliel celai, ma tutto gliel’apersi;/ ond’ei levò le ciglia un poco in suso; / poi disse: “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte, /sì che per due fïate li dispersi”. Stoccata, parata, affondo.

«“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte”, / rispuos’io lui, “l’una e l’altra fïata / ma i vostri non appreser ben quell’arte.»

Il dialogo proseguirà poi con altri toni, ma se finisse qui potrebbe essere una novella di motto, le storielle che terminano con una battuta folgorante, che tira via il tappetto sotto i piedi all’interlocutore, quel genere tanto amato dal Medioevo italiano e che a Firenze perdura ancora oggi, negli scambi quotidiani e nello stereotipo nazionale. I fiorentini sono arguti, mordaci. Perculano. Vogliono sempre avere l’ultima parola, l’ultima battuta, appunto. Dal fastidio del devoto brianzolo Eugenio Corti per i commilitoni sguaiati e blasfemi de Il Cavallo Rosso agli scambi di Berlinguer ti voglio bene.

La Commedia è piena di fiorentini simili. Ciacco il Goloso, soprannominato così già in vita, come il maiale nel trogolo (“Ciaccus lingua tusca porcum sonat” spiegavano i commentatori) al pari dei tanti frequentatori dei bar ancora oggi, noti agli altri come I’ Pera o I’ Bomba, un mangione sfacciato e al tempo stesso elegante, che si invitava da solo alle feste e “ripagava” l’abbuffarsi con la parlantina irresistibile, spumeggiante, prendendo in giro gli altri ospiti: “E non possendo la sua possibilità sostenere le spese che la sua ghiottoneria richiedea, essendo per altro assai costumato, e tutto pieno di belli e di piacevoli motti, si diede a essere non del tutto uom di corte, ma morditore, e ad usare con coloro che ricchi erano e di mangiare delle buone cose si dilettavano”, racconta Boccaccio. Dante lo ricordava da quand’era bambino, forse era stato pure sulle sue ginocchia, a chiacchierare con quell’amabile panzone.

Gianni Schicchi che “per guadagnar la donna de la torma ,/ falsificare in sé Buoso Donati, / testando e dando al testamento norma”: uno dei primi fiorentini-imitatori professionisti, campioni in quell’arte tutta locale che è la beffa organizzata come una vera e propria messinscena teatrale, capace di durare cinque minuti o giorni interi.

Boccaccio avrà i suoi Bruno e Buffalmacco che fanno credere a Calandrino di essere incinto o a Simone di poterlo trasportare magicamente a fare l’amore con una valanga di donne lascive dagli improvvisati nomi da giornaletto porno o fantasy da quattro soldi: “Voi vedreste quivi la donna de’ Barbanicchi, la Reina de’ Baschi, la moglie del Soldano, la Imperadrice d’Osbech, la Ciancianfera di Norniera, la Semistante di Berlinzone e la Scalpedra di Narsìa”.

Gli arguti e potenti sfottono ignoranti e popolo, ma è anche vero il contrario, come nella cacciata dei Duchi raccontata da Malaparte: “«Bravi! bravi! domani tocca a me! Domani v’accomodo io!» e credeva fosse uno scherzo, uno dei soliti scherzi. «O Granduca» gli rispondeva la folla in delirio «o Granduca, a Firenze si fa così.» E infatti la carrozza si mosse, partì, e il Granduca a Firenze non è più tornato”. Questa energia dissacrante, al tempo stesso orgogliosa e miserabile, arriva fino ad Amici miei di Monicelli. Lo stesso irrefrenabile surrealismo linguistico del dantesco “Pape Satàn, pape Satàn aleppe”: «Tarapìa tapiòco! Prematurata la supercazzola o scherziamo?». Le stesse beffe, piccole o grandi, dal vedovo fatto impazzire sulla tomba della moglie («Non si deve mai andare in Germania, Paolo») alla contorsionista ficcata in valigia.

Da Cacciaguida che nel Paradiso lodava la Firenze del buon tempo antico – come si stava meglio – all’architetto Melandri, i fiorentini restano fedeli a una vocazione spirituale e genetica. Vagheggiamento polemico del passato, turpiloquio che si fa poesia, iperbole, riduzione cinica delle emozioni – «Anch’io ho sofferto, ho sofferto come un cane: per quasi tre quarti d’ora» – che però costituisce anche un obliquo, riottoso tributo ai medesimi sentimenti. Da H. Lawrence a Malaparte, c’è chi collega tutto questo all’eredità etrusca, a quegli occhi sottili e scuri che ci scrutano sornioni dai banchetti dipinti proprio nei tumuli mortuari. Qualunque spiegazione sistematica è però riduttiva dell’esperienza. La sintesi più forte resta forse un’immagine tratta ancora una volta dal secondo film di Monicelli: quei quattro uomini di mezz’età, già spezzati dalla vita, con le giacche agitate dal vento, che guardano Firenze allagata, dal piazzale Michelangelo.

Si sorride per non piangere, e talvolta non si sorride nemmeno. Si ride e piange assieme, come al funerale del Pierozzi. Il morso della battuta, lo scherzo, l’affossamento sistematico di tutte le retoriche emotive, sono i pugni chiusi di chi vuol tenersi stretto qualcosa. Un amore geloso e guardingo, incarnato dai palazzi di via dell’Oriuolo che colpivano Henry James. “Le finestre dalle nobili proporzioni, estremamente architettoniche, la cui funzione pareva non tanto di offrire comunicazione col mondo quanto di sfidare il mondo a guardare dentro.” È questa la provocazione altera e protettiva che balena in quelle inferriate, come altrettanti occhi. “Non c’è nulla di sacro a questo mondo, fuorché l’umano” sintetizzava Malaparte, e così lo traduceva Berlinguer ti voglio bene: “Meglio il puzzo d’una mamma che il profumo di nessuno”.

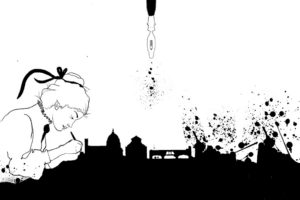

Illustrazioni di Lisa Gelli