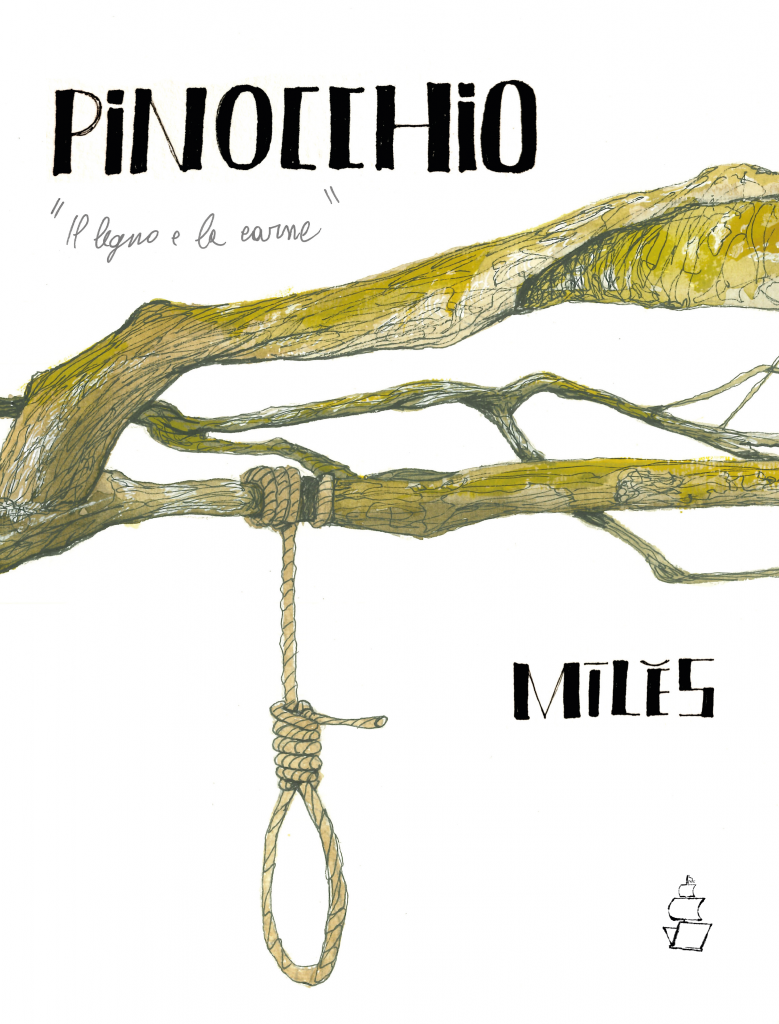

La forza oscura di Pinocchio, dal libro di Collodi alle opere di Miles.

È entrato nel sangue del discorso collettivo. Al pari e forse più di Manzoni o De Amicis ha accompagnato il forgiarsi della coscienza nazionale; laddove però i due padri della patria e della scuola risorgimentale non sono mai riusciti a imporsi davvero nell’orizzonte universale – come invece è accaduto per Dickens con Oliver Twist o per Hugo con Notre-Dame o I Miserabili (la cui versione musical continua a essere replicata in tutto il mondo) –, Pinocchio di Carlo Collodi si è rivelato uno dei grandi archetipi della letteratura moderna e contemporanea, una di quelle “immagini” che aggiungono qualcosa al panorama emotivo di tutti. Ristampe, traduzioni, riduzioni, adattamenti cinematografici e musicali, semplicemente non si contano. Persino nell’intervallo tra la stesura di questo articolo e la sua pubblicazione, nuove versioni verranno certamente annunciate. Come scriveva la poetessa Cristina Campo: “Si sa che ogni vicenda perfetta è la vicenda di un uomo solo, che solo l’esperienza preziosa, caduta in sorte a un essere singolare, può riflettere, come una coppa fatata, il sogno di una moltitudine. L’evento irripetibile è storia universale, la massima profondità massima superficie”.

Ancora una volta, il verbo si è fatto carne, e c’è più di un’eco dell’incipit del Vangelo di Giovanni anche nel titolo del volume Contrabbandiera che raccoglie le illustrazioni dello sculture, pittore e street-artist Miles, Il Legno e la Carne. E a ragione, perché la storia dissacrante di Collodi – fin dalle sue prime celebri battute che strappano il lettore dai binari delle aspettative più facili e consolidate, con il loro: «C’era una volta…”Un re!” diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno» – possiede, come ogni racconto fiabesco fondato sulla “lunga fedeltà dei folli” (notava sempre Cristina Campo) a un sogno apparentemente impossibile, una profonda e inquietante dinamica cristica, che tocca alcuni dei nostri gangli più profondi e oscuri, il “sanguinante nido” di cui Testori scriveva a proposito di Bacon. Il legno si è fatto carne.

La parabola – appunto – di Pinocchio ha una forza feroce, scandita dalla rustica bellezza e crudeltà di un mondo spigoloso com’è la Toscana che si intravede già negli affreschi di Masaccio e ancora nei dipinti di Rosai. Un universo di scaltrezza ironica e violenza contadina, che non si fa illusioni sulla giustizia umana, tanto più scimmiesca quanto più paludata, scandito da aiutanti compassionevoli eppure stizzosi e da cattivi ora terribili, talvolta perfino incomprensibili, ora comici se non addirittura teneri come Mangiafoco – “l’orco fallito”, scriverà Manganelli – che si commuove a forza di starnuti. Rispetto agli inciampi di Pinocchio sulla via della sua redenzione, grandeggia – seppur fugacemente – persino la ribellione impenitente e anarchica di Lucignolo/Lucifero che, al pari del Franti di Cuore (e prima ancora dell’Innominato dei Promessi Sposi), costituisce l’ennesimo addomesticato compromesso che una concezione moralistica della storia e della società riconosce a chi ne contesta i fondamenti in categorie di giusto e sbagliato. «Tutti la notte dormono e io non dormo mai», canta il diabolico, mellifluo Omino di Burro, come sanno bene tutti i bambini che sono rimasti svegli, al buio, avvertendo intorno l’attenzione silenziosa di ombre malevole.

Il mondo di Pinocchio è scuro, denso, sporco, persino le delizie delle case fatate hanno la rustica concretezza delle vecchie merende a casa dei nonni: pere, panini al burro e zucchero. È un mondo sadico, dove le punizioni inflitte al burattino sono sottilmente assaporate dal narratore e dal lettore che delibano l’inesorabile concatenarsi di causa-effetto, delitto e castigo. Collodi non si peritò neppure di far morire il proprio protagonista che scalcia impiccato mentre guaisce il nome del babbo, proprio come Gesù sulla croce. E al pari di Doyle con Holmes, fu costretto a resuscitarlo, conferendo davvero al viaggio del burattino tutti i caratteri di un percorso di trasformazione e redenzione, come nell’Asino d’oro di Apuleio che già sotto una simile veste favolistica raccontava un’iniziazione sapienziale che libera dalle pastoie bestiali e introduce a una superiore vita nuova. Col tempo gli ammaestramenti morali che puntellano la vicenda e chiudono i capitoli, sono stati sempre più criticati con insofferenza, attribuiti all’editore, sentiti in contraddizione con la maliziosa energia dell’ispirazione originale. Resta il fascino per un ciclo di infinite trasformazioni in una traiettoria dritta e inesorabile come i binari di un treno che al contempo cede alla seduzione di continui scarti e deviazioni, alle sollecitazioni di un mondo traboccante di vita, che è stato così ben espresso dalle celebri tavole di Roberto Innocenti.

Il volume Contrabbandiera che raccoglie le opere di Miles, le scene abbozzate, i personaggi principali o secondari, i dettagli fatti spiccare in primo piano come ceppi, pere, tagliole, padiglioni, banchi di scuola o la stessa corda dell’impiccagione, non comprende il testo di Collodi. Ne consegue una specie di film muto o di ciclo medievale – le famose Bibbie dei poveri scolpite o affrescate nelle cattedrali – che chiede alla memoria di riconoscere episodi passati in proverbio e incisi meno noti, ma parimenti importanti e suggestivi. Macchie di inchiostro divorante, gabbie ridicolamente piccole, creature umide come lumache viscose, oppure spigolose, dure e affilate, ammassi di corpi che si stipano nello spazio e lasciano mezza tavola bianca e vuota, morsi che raggelano le vittime, mani nodose che si serrano, il verdemare delle acque percorse dalle bracciate, fate turchine dalla pensosa bellezza aliena.

Miles è molto legato anche alle suggestioni dell’arte e della cultura nipponica e un raffronto cui ho pensato spesso è il Tekkonkinkreet di Matsumoto/Arias. La stessa crudeltà della violenza inflitta e subita, la stessa ruvidezza emotiva, la dolcezza buffonesca e triste nei visi dei bambini sperduti, le polle di silenzio e solitudine, la stessa tenerezza o lo stesso abbandono degli abbracci nel ventre buio del pescecane, illuminato da una sola candela. A chiudere il ciclo non è semplicemente il tanto agognato bambino vero che ride della vecchia carcassa di legno, ma un Pinocchio al tempo stesso burattino, asino, bambino umano. È una delle intuizioni più belle e perturbanti, quasi una lettura transumana dell’opera stessa e della riserva di senso cui continuiamo ad attingere da quasi due secoli. Non si può più dire quale delle tre dimensioni venga prima e finisca scartata, quale stia sbocciando, a quale si approderà infine.

Tutte e tre, nessuna. Pinocchio – e lui in noi – è questa compresenza di bestiale, meccanico, umano, e da quando i miei occhi si sono posati su quest’ultima scelta immaginativa non ho potuto ricordare l’ultimo scambio di battute del libro («E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?», «Eccolo là!» rispose Geppetto; e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato sur una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo: e dopo che l’ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza: «Com’ero buffo, quand’ero un burattino! e come ora son contento di esser diventato un ragazzino perbene!») senza pensare con inquietudine che quel sorriso compiaciuto alla crisalide della materia grezza da cui è emersa una coscienza “superiore” potrebbe benissimo aspettarci in futuro, quando la stessa natura umana sarà considerata una bozza goffa e superata da qualunque cosa saremo diventati nel progressivo innestarsi di supporti artificiali e digitali. Le trasformazioni, i loro strazi e le loro vittorie, ciò che in esse si acquista e si perde, sono tutt’altro che finite.

Illustrazioni di Miles